今年4月,社会科学文献出版社邀请复旦大学文史研究院及历史系特聘资深教授葛兆光和中山大学历史学系教授刘志伟,在北京举行名为“什么才是好的学术书——从学术史角度的观察” 的讲座。在讲座上,葛兆光教授从判定学术著作优劣的标准、从学术史的角度看20世纪中国学术的新变化等方面展开论述,并对当下学术史研究的趋势与方法做出了预判。

葛兆光认为,若一本学术书能提供新的史料和新的证据,或是能提供新思路和新概念,便可以称为是一本好的学术书。而更进一步,最好的学术书可以提供新的方法和新的典范,引领其他学科的学术路径。在葛兆光看来,想要做出好的学术书和好的研究,要了解世界范围内学术共同体正在关注的议题是什么,形成对话,把“中国”放进“世界”。

葛兆光称,之所以讲这个题目,起因于2014年他在韩国坡州给中日韩一些出版社编辑做过的《第一等的题目和第一等的图书》的演讲,演讲内容传回国内以后,引起了“一点反响”。一位国内出版社的负责人听闻后,便邀请他给出版界人士做一次类似的讲授。此次因面向公众,他增加了一些新的内容。

下文是葛兆光讲座的文字整理,经葛兆光教授和社会科学文献出版社授权,《燕京书评》整理发布。

▌评价学术著作的三大标准:新史料、新思路、新典范

首先,什么是好的学术书。我觉得评价一部学术著作好不好,有三个标准。

第一,有没有提供新史料和新证据,如果提供了它就是好书。我在20世纪八九十年代做过一点佛教史的研究,现在回想起来,有两个例子印象非常深刻。

第一个是胡适对禅宗史研究的贡献。1926年他在伦敦和巴黎看敦煌文献的过程中发现了有关神会的新资料,一下子改写了整个禅宗史。大家都知道,禅宗史最关键的一个时代或者说最关键的一个问题就是南、北宗在初盛唐之交发生的一场大转折或是说大争论。然后,六祖慧能取代了原来可能成为正宗传人的神秀。可是,由于胡适发现了有关神会的新资料,一下子就推翻了这个结论,并指出,神会才是中国禅宗史上最重要的人物,而且神会的出现,实际是整个中国佛教史或者说是整个印度佛教中国化的一个关键。胡适的《神会和尚遗集》当然是一部好的学术书,因为他拿出了新证据。

第二个例子是日本学者矢吹庆辉,他在敦煌文献中发现了一个叫作“三阶教”的佛教宗派。在他之前,这个佛教宗派在中国佛教史上完全湮没无闻。因为隋朝和唐朝都禁止三阶教,有关它的资料就逐渐湮灭了。所以,写中国佛教史,无论是中国的还是日本的,无论讲十宗还是八宗,都没有三阶教,好像这一段历史就被完全遮盖掉了。可是矢吹庆辉重新发现了“三阶教”,这给我们指出了一个很大的问题,原来中国史上也发生过残酷的宗教镇压。于是,我们才知道隋唐之际有一个特别兴盛,以至于政府不得不去镇压的这么一个宗教流派。他发现了这些资料当然是好事,他写的《三阶教之研究》当然是好书。

《三阶教之研究》,矢吹庆辉著岩波书店1973年9月版

当然,是不是好书就是百分百正确,也不一定。胡适也好,矢吹庆辉也好,都有遗漏和错误。我曾经写过文章,指出胡适的很多有关禅宗史的结论,包括对神会的研究都有错误。矢吹庆辉的三阶教研究也陆续被很多人指出有问题,比如日本学者西本照真就写过很多文章纠正矢吹庆辉的研究,美国学者杰米·胡巴德还写了一本英文书,中国学者张总也提供了更多的新资料,包括石刻文献等。尽管有错漏,尽管有不正确,但胡适的禅宗史研究和矢吹庆辉的三阶教研究都提供了新史料、新证据,那就是好书。

所以我要讲一句绕口令式的话:正确的书不一定是好书,不正确的书不一定就不是好书,平庸而无用的全面论述绝不是好书,深刻的片面有时候恰恰是好书,能够提供有用的新资料和新证据的就是好书。

为什么?因为胡适的研究不仅在禅宗史上提供了一个新的说法,而且提供了三个非常重要的启示。第一,禅宗自己写的禅宗史书都是攀龙附凤,追寻正统的,是给自己涂脂抹粉,塑造一个正统的历史脉络。第二,所有的这些伪造的禅宗历史都是在宋代出现的。第三,一定要在禅宗之外去找别人的史料来研究禅宗,因为它自己说的话不能作为证据,这个很重要。而矢吹庆辉的研究尽管还有遗漏,但是给我们提供了一个非常重要的启示,就是说千万不要以为中国历史上宗教之间都是和睦的,我们过去都以为宗教跟政治和谐相处,然后三教合一,其乐融融,其实不是的。

另外,能提供新资料和新证据,特别是你提供的恰恰是最关键的那一部分,能发掘历史大关节的,就更是好书了。让我举两个简单的例子。第一个就是日本学者桑原骘藏,他的《蒲寿庚考》,我认为非常好,因为他提供的关于蒲寿庚这个人的新资料和新证据,恰恰是中国历史上一个非常关键的问题。蒲寿庚是一个来到中国的阿拉伯人,南宋时期他在中国泉州的市舶司(类似于现在的海关)当主管。后来蒙古人打来了,他投降了元朝。蒲寿庚这个人在中国历史文献里面的资料极少,几乎找不到。

可是,桑原骘藏根据他发掘到的各种文字的资料重新描述了蒲寿庚的一生和他的事迹。他讲了三点内容,都是历史的关键问题。第一,中国到了南宋,确实像学者刘子健说的,面向东南,背海立国,向外的主要窗口就三个:广州、泉州和宁波。第二,他通过蒲寿庚这个阿拉伯人,证明了南宋时期实际很开放,有很多外国人住在中国,比如说广州。当时的中国人也常常跟外国商人出海远航,所以千万不要把南宋看得那么封闭。

《蒲寿庚考》,桑原骘藏著

中华书局1954年11月版

第三条,也是最重要的一条,从蒲寿庚的事迹可以看到,这些阿拉伯人不像汉人对南宋朝廷那么忠诚,或者说对中国的认同度绝没有那么深,蒙古人来了马上投降,这一点非常重要。这本书在中国学界引起了很大的反响,汉文史料里面找不到太多的蒲寿庚的资料,可是它就能提供新资料。

还有一个例子,是加拿大学者卜正民的《塞尔登先生的中国地图》。他这本书非常有用的地方,就是通过明末一个中国商人在印度尼西亚的万丹画的一张以南海为中心的地图,给我们提供了三点很重要的启示。第一,它打破了以中国为中心的空间想象,这个地图不以中国为中心,而是以南海为中心,把南海周边的国家或地区如东北亚的朝鲜、日本,中国的东南部、台湾,然后琉球、菲律宾的加里曼丹岛,一直到苏门答腊、马六甲、马来(现在的马来西亚),然后暹罗、越南都标出来了。第二,它说明了明代中后期,沿海的中国商人有多少世界知识,他们最熟悉的空间在哪里。第三,现在全球史特别热,这本书、这个地图给我们提供了一个跨区域、跨国家的重写历史的契机。

好的学术书的第二个标准,是提供新思路和提供新概念。说起中国的历史学者,我们最容易想到的就是陈寅恪先生。他在《唐代政治史述论稿》中提到一个大家都熟悉的概念——“关中本位”,就是说从北周到隋唐,政治舞台上的核心人物都是关中人或陇西人,像弘农杨氏、陇西李氏等等,一直到武则天时代这个情况才有所改变,也就是说,陈寅恪改变了过去以山东、江左为中心的政治文化史的描述。陈先生用的史料都是旧的,但他的概念是新的,虽然他提的这个概念也不一定都对。

《唐代政治史述论稿》,陈寅恪著,上海古籍出版社2020年7月版

黄永年先生就批评“关中本位”这一说法,他有本书《六至九世纪的中国政治史》就批评这个概念。但大家要记住,被别人不断地追着去批评,恰恰说明你提出的概念有力量。陈寅恪先生提出的“关中本位”这一概念,现在仍是整个中古史研究的话题,因为它刚好联结了中古史最重要的几个概念。第一个是族群,第二个是地域,第三个是家族,第四个是政治。现在我们研究中古史还是围绕这几个重要因素,陈先生很了不起。

另外的一个例子,何炳棣先生的《明清社会史论》。他用历史学加上社会科学的方法讨论中国历史上的科举和社会流动,说明因为有科举,明清时期中国社会的流动就比欧洲社会要强得多。后来的美国学者,包括郝若贝(Robert Hartwell),韩明士(Robert Hymes)和艾尔曼(Benjamin Elman)等,都在追着这个话题跟他反复辩论,这说明他的这个说法很重要。

《明清社会史论》,何炳棣著,徐泓译注中华书局2019年9月

这些争论的重要性在于,第一,科举真的能造成传统社会的社会流动吗?第二,影响身份改变的范围应当只算直系亲属还是旁支几代,这个是他们争论的一个焦点。第三,中国和欧洲的社会流动真有那么大的差别吗?

新思路和新概念就像聚光灯,打到哪里就亮到哪里,吸引大家不由自主地跟着关注、跟着讨论,不管他是对是错,都刺激你去想新问题和新领域。我认为,有争议,有反响的书,总比水花都溅不起来的书要有价值。我个人比较熟悉日本学界,比如内藤湖南的“唐宋变革论”,丸山真男的“忠诚与叛逆”,都提出了最关键的新概念,因此就非常的重要。可是我们想一想,我们市面上的学术书,有多少能引起争论的?好像90%的书出版了以后就基本等于化成纸浆。

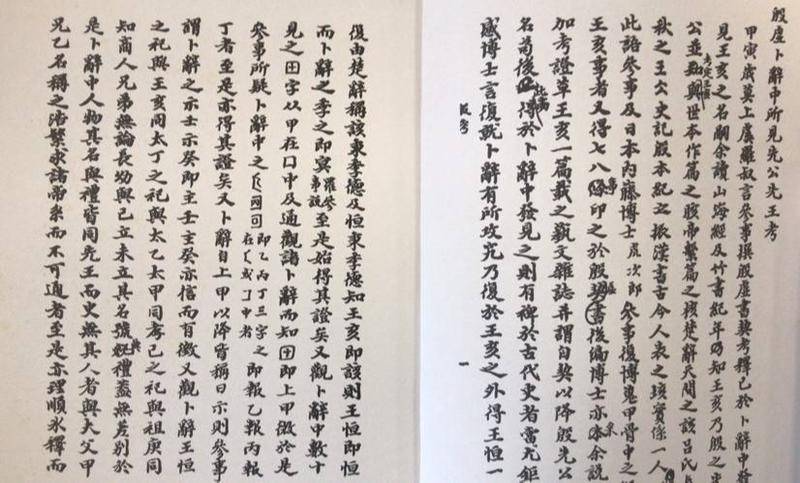

第三个标准,我觉得最好的书,就是给学界提供典范、提供方法,它不仅能在本专业领域产生影响、提供启发,而且能给其他领域也提供样板,让你能跟着这个方法来做。这里我也举两个例子。第一个是王国维,他的《殷卜辞中所见先公先王考》和《殷周制度论》都是最典范的研究,激发了后来说的“两重证据法”。我在日本发现了王国维送给内藤湖南的最初手稿,而且是把《先公先王考》和《殷周制度论》合在一起的,这说明他前面的考证实际上背后有大想法,《殷周制度论》大体就是《先公先王考》的结论部分。这就涉及一个中国历史上最关键的问题。

葛兆光在日本发现的王国维送给内藤湖南的《殷墟卜辞中所见先公先王考》手稿。

这两本书就牵扯到了中国历史上最关键的问题:自从殷商转化为西周以后,确立了嫡长子继承制度,使得中国的礼制最终完成。因为殷商时期,还有兄终弟及和旁系,可到了西周以后,确认了能皇位继承的必须是嫡长子。因为嫡长子继承制的确认,后来才有中国历史上种种复杂的事情,比如说宋代的“濮议”和明代的“大礼议”。王国维这两本书,作为“两重证据法”的代表,给出了范例:那就是,我们必须把地下出土的东西跟地上传世的文献要结合起来。

我们知道,自从殷商转化为西周,确立了嫡长子继承制度,中国的礼制最终得以完成。殷商的时候还有兄终弟及,还有旁系继承,但到了西周,确认了皇位继承必须是嫡长子,后来才有了中国历史上种种复杂的事情,除了宗法制度之外,比如说宋代的濮议、明代的大礼议,其实都是因为嫡长子继承制。所以,王国维的研究作为两重证据法的代表,大家都记住了,我们必须把地下出土的东西跟地上传世的文献结合起来,这是一个学术典范。

另一个典范是竺可桢。现在研究全球史的人都非常注意气候变化,而中国最早注意气候变化的就是竺可桢,他当年关于中国五千年气候变化的研究可以说奠定了一个学术典范,用考古加上物候,即不同季节的自然物种的变化,比如动植物的反应,再加上文献记载,三者结合,讨论历史上的气候变化。当然,再接下去就是气候变化给历史带来了什么,竺可桢没有再往下讲。一直到现在,如果大家注意一下《气象学报》等自然科学杂志,仍然可以看到竺可桢的研究还在不断地被讨论,而且还是竺可桢的那个模子。

所以,所谓典范研究,就是规定了这个主题讨论的框架、方向和理论。可是,我们现在很多学术书,就好像是社论、教科书、概论或是高考作文题,既没有新资料,也没有新思路,更不要说新典范。

关于研究典范,其实我们还可以举很多例子,比如说讨论现代化,能绕得过韦伯(Max Weber)的《新教伦理和资本主义精神》吗?讨论文明冲突,能离得开亨廷顿(Samuel Phillips Huntington)的《文明的冲突与世界秩序的重建》吗?都是一个典范。

▌“预流”:20世纪中国学术的转型

下面讲第二个问题,就是说我们那些标准都是永恒的,但一个时代有一个时代的学术,所以,我们还要从学术史的角度来看看,什么是好的学术书?

大家可能都知道陈寅恪先生在陈垣《敦煌劫余录》序文里的一段话,即学术要“预流”的问题,他说:“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。治学之士,得预于此潮流者,谓之预流(借用佛教初果之名)。其未得预者,谓之未入流。此古今学术史之通义,非彼闭门造车之徒,所能同喻者也。”更通俗一点讲,“未入流”就是不入流。

晚年陈寅恪

当然,陈寅恪先生并不是要追赶潮流,他是说,每个时代学术都有它的特点,都有它的问题,有它的关注核心。以前我爱看董桥写的散文,董桥讲过一段非常调皮的话,他说:“穿十年前的衣服是邋遢,穿三年前的衣服是落伍,穿一年以后的衣服才是时尚,但穿十年以后的衣服是怪异。”所以,做学问一定是只能走在时代话题和当下学术潮流的前面一点。

只有这样,你的问题才会有人跟你讨论,才会有人响应,才会有人理解。特别是现在的全球化时代,在国际大学术环境里面,你不能关在门后耍大刀,躲进小楼成一统,那肯定是不行的。

所以,我想以20世纪学术史为例,谈一谈在20世纪学术主流是什么,为什么那个时候这些算是好的学术书。

20世纪中国学术变化有四个特征。第一个是时间缩短,把传说、神话从历史里面驱逐出去,这是20世纪中国历史学的一大贡献。二是空间放大,不再局限于汉族中国或者核心王朝的那个范围,而是把历史视野扩大到满、蒙、回、藏、朝鲜甚至整个亚洲和世界。在这一点上大家都知道,敦煌文书的发现,给我们提供了很多这样的刺激。三是史料增多,“四大发现”或“五大发现”,引出和刺激了很多课题。所谓“四大发现”,即甲骨文、敦煌文书、居延汉简,还有大内档案。如果再加上胡适在1938年所说,一定要关注日本和韩国保存的中国文献,就是“五大发现”。

这“五大发现”再加上历史学视野发生的改变,使得我们对档案和史料的理解发生了很大变化。很多原来不被认为是史料的东西,都被大家关注。这就包括刘志伟教授经常关注的那些,原先被认为是民间的、边缘的或者是很普通的东西,现在都变成了重要史料,而史料增多就刺激出很多新问题。四是问题变得复杂,各种理论从东洋来,从西洋来,使得有关中国和亚洲历史的解释变得丰富起来。过去王朝历史的循环史观、改朝换代,就很简单。但到了20世纪,唯心主义的历史观、唯物主义的历史观、进化论的历史观,包括殖民主义、帝国主义,农民起义、让步政策、资本主义萌芽等一大批理论来了,问题变得越来越复杂,所以历史也就更加丰富。

▌20世纪中国学术的外来刺激:欧洲东方学和日本东洋学的影响

这个基本上应该说是20世纪,尤其是20世纪上半叶历史学的大变化。需要注意的是,实际上,中国历史学的大变化,是受到19世纪到20世纪的欧洲东方学和日本东洋学的巨大刺激的。

19世纪到20世纪的欧洲东方学和日本东洋学的新变化,可以归纳为五个方面:

第一,超越汉族中国空间的西域和南海之学,由于史料与空间扩展到中亚、蒙古、满洲、西藏、东南亚这些地方,所以学者就不得不去了解亚洲各种语言文字,各种语言之学跟历史之学也就密切地结合在一起。

第二,超越精英文化世界,走进底层的宗教和社会,这个很重要。尤其是欧洲的东方学,它的一个来源是传教士,跟一般的书斋学者不同,他们要走向基层,走向社会,走向民间。像高延、禄是遒对中国民间信仰的研究,沙畹对道教泰山投简的研究,葛兰言、马伯乐等对先秦社会与道教的研究都跟我们过去的研究是不一样的。

第三是中国与外部世界之交往,因为东方学和东洋学的学者都不是中国人,他们特别关心更大范围的中国与周边,不必把自己的事业局限在中国这个小空间里,所以,中国文献里的旅行记、出使行纪、诸蕃志、殊域志、航海记录等都特别受关注。像有关《岛夷志略》《长春真人西游记》《真腊风土记》这一系列中国和周边关系的这些书的研究都是他们先做的,而不是中国人先做的。

第四是田野调查和遗迹发现。如贺昌群所说,19世纪末到20世纪上半叶,基本上是一个所谓“发现的时代”,大家看到像法国人沙畹和谢阁兰、瑞典人喜仁龙、英国人斯坦因、美国人弗利尔这些人,中国很多佛教、道教和建筑史上的重要依据都是他们发现的。他们留下了很多很多的田野调查和遗迹考察的资料,这才刺激了我们。比如说梁思成的著作就提到过,这些对遗迹的发现,前面全是欧洲人和日本人在做,极大地刺激了他。

第五是超越经典文献,注重边缘资料的发现,包括西域(中亚)、南海(东南亚)的资料,敦煌文书和民间文献,民族语言的文献(如蒙古史),这都是他们先做起来的。

在这五个重要趋势的刺激下,中国学界才出现了我们刚才说的那些变化,这就是当时的国际大潮流。为什么这个取向会成为学术潮流,会成为主流?一方面,当然应该承认这是因为近代欧美的强大,他们的学术取向成了潮流。另一方面,确实是东方人研究东方缺乏这种探索,中国人和日本人研究中国历史,常常习惯于局限在二十四史、《资治通鉴》、《史通》这样的经典文献上面,而不像他们有那样的关注。

19世纪后期到20世纪初期,欧洲东方学刺激了日本的东洋学,而日本的东洋学又在20世纪初期强烈地刺激了中国的学术转型。这是一连串的变化。所以说,为什么整个20世纪的中国学术,梁启超、王国维、陈垣、陈寅恪、顾颉刚、傅斯年这些人是主流。当然,现在也有很多人在发掘没有被纳入主流视野的一些学者,这很好,发潜德之幽光,这是应该做的。但是回顾学术史,20世纪他们就是主流,这是为什么呢?就是他们“预流”也就是进入了国际东方学主流的问题、领域和方法。

可以举一个最保守的人的例子——沈曾植,他当时被认为是政治上保守的人。但沈曾植曾说,现在我们中国人能对世界学术做什么贡献?“若条支后裔之西迁,若帖木儿后王之世系,若月支西域之分布,若案达罗、俱兰、中印南印之兴衰,但得欧籍参证吾国史书,固尚有未经发挥之佳义,可以贡诸世界也”。就是说,我们中国人在这些方面也可以给世界做出贡献,这些都是当时最前沿的学问。连中国偏保守的学者也认为应该介入,不然没法跟世界对话。所以,陈寅恪先生讲“预流”是很重要的。我们现在强调做学问不能只自己跟自己玩,要跟国际学术界保持对话就是这个道理。

陈寅恪在王国维文集前面曾给王国维写过一段话,他说王国维的了不起在哪里,其实就是三句话,第一个就是“取地下之实物与纸上之遗文互相释证”,就是两重证据法。第二,“取异族之故书与吾国之旧籍相互补正”,就是要看各种不同文字的文献——异域文献。第三,“取外来之观念与固有之材料互相参证”,这就是说不能够只固守在自己的传统观念里面,要接受外来的新观念,然后跟原来的旧材料互相结合。我认为这三句话再准确不过了,这就是王国维了不起的地方,也就是20世纪学术史的大潮流。在这个大潮流里面写出来的就是好书。

所以,当时为什么像沙畹、伯希和的《摩尼教入中国考》,桑原骘藏的《蒲寿庚考》,陈垣的《元西域人华化考》是好书。而且,如果看当时外国人对中国学术书的关注,我们注意到书评最多的一个是陈垣的《元西域人华化考》,还有一个是顾颉刚的《古史辨自序》,他们就认为这是好书,因为它代表了中国对古代历史观念的一个巨大变化。

《元西域人华化考》,陈垣著中华书局2016年6月版

▌世界史出版热的背后:中国人对中国的焦虑

那么第三点,现在国际学术的走向是怎样的?我不敢瞎说。我跟刘志伟教授可能有一个共同经历,2011年春天在上海浦东,哈佛中国基金会开了一个会,会上大家都在讨论什么是现在研究中国最重要的关键词。这个会后来又开了两次,我印象非常清楚,大家共同留下来的关键词,包括“边境与疆域(领土)、中心与边缘、离散与比较、认同与背离、国际化与本土化、帝国与国家、中心与边缘、民族或族群、(跨语际)交流与翻译、纠缠/交错的历史”,这些是当时讨论的结论,就是说,这些话题是国际学术界应该共同关心的,不管是中国学界还是美国学界,还是日本学界。

现在已经到21世纪的第三个十年了,那么,什么才是国际学术界会关注的大话题呢?以前杨联陞先生讲过一段话,他在《书评经验谈》里说,做学术最重要的一条要懂得“行情”,这跟做商人是一样的。以我个人的一点经验来揣测一下,大家有没有注意到,最近这十年,也就是从2010年以后,世界史的书特别受欢迎,出版得特别多。比如理想国的M系列,社科文献的甲骨文品牌就出版很多,也很受欢迎。

为什么这十年来全球史、世界史的书,那么受欢迎?我觉得这实际上背后隐含了一些对中国的思考。当然,这些书比较会讲故事,有世界的眼光,而且敢于想象和推论,书写的东西我们觉得很陌生,陌生就会有新奇感。除此之外,其实很大的程度上,是来自中国人对中国的焦虑。大家可以看到很多这样的书,特别引人注目。比如说,纳粹时代还会再来吗?异域是不是有跟古代中国一样辉煌的文明?世界上各种帝国为什么会有兴衰?都是这样一些问题,其实都不是思考世界,实际是通过世界来思考中国。

▌学术的预流与出版的行情:把中国带进世界,把世界带进中国

可是,我们有一个很悲哀的现象,何芳川先生曾说,中国历史学界的现状是,没有世界的中国史和没有中国的世界史。现在的历史学学科设置里,世界史跟中国史分成了两个一级学科,结果是“铁路警察,各管一段”,这是很奇怪的事情。

中国史和世界史之间真的有那么深的鸿沟吗?我看不见得。社科文献出版社曾经出版过一套非常有名的于尔根·奥斯特哈默的“19世纪史”三部曲。有一年我到他(奥斯特哈默)家去,在德国的弗莱堡,他拿出来三本书——范文澜的《中国通史》、陈旭麓的《近代中国社会的新陈代谢》,还有徐中约的《中国近代史》,他问我,中国学者对这三本书的评价如何?我很感慨,奥斯特哈默是世界知名的全球史的研究者,据说德国总理默克尔在生病住院的时候都在看他的书。他作为一个全球史的研究者,那么关心中国,我们中国史的学者为什么不可以关注世界?

《世界的演变 : 19世纪史》[德]尤尔根·奥斯特哈默尔著,强朝晖、刘风译社会科学文献出版社2016年11月版

所以,我想简单举两个例子,假定说我们能够调整我们的方向,改变我们的研究角度,把中国带进世界,把世界带进中国,也许我们的中国史研究可以有一些新的成就,有一些新的看法。

第一个例子是公元663年的白村江之战。我在国内的论著中,只看到北大的王小甫先生曾经对它有非常重点的评价,但很多学者可能觉得,这场战争在唐代不算是什么大事件。唐太宗、唐高宗两朝逐步把西边北边的突厥、吐谷浑、吐蕃的问题解决了,转过身来就把东边的事情收拾收拾,这在唐史里面没多重要。

所以,如果你只是站在中国史的角度写这场发生在663年朝鲜半岛的战争,它就是一个不起眼的事件,因为《旧唐书》的《高宗本纪》、《东夷新罗传》都没记这事儿,而《新唐书》的《高宗本纪》也就一句话。可是,如果你是朝鲜人或者韩国人,就会认为这场战争开启了朝鲜的唐风时代,也就是整个朝鲜的中国化,因为新罗通过这一仗,渐渐统一了整个朝鲜半岛,但它是依靠唐朝军队的帮忙,于是它就拼命地唐朝化。也就是说,朝鲜半岛因为这场战争而整个的中国化。

以“白村江之战”为背景的小说《白村江》在日本历史·时代畅销排行榜上位列第一。

然而,这一场战争对日本更重要。日本学者研究白村江之战的著作非常多。这场战争正在从“乙巳之变”到“壬申之乱”之间,有人说是所谓“韩政”时代,这一战也促使日本形成了比较成熟的古代国家。当时,天皇邀集了各种各样的贵族军队来帮忙,结果,这场战争的彻底失败削弱了贵族的力量,日本天皇的称号和国号都是在这个时代形成的。但同时,因为贵族参与了这场战争,天皇不得不向贵族让步,于是,古代日本就无法形成像中国秦汉以后的郡县制,而必须是封建制,贵族各拥有一部分权力,所以,最终形成了所谓的律令制国家和贵族制国家的纠缠,这对日本来说是非常重要的。可是,如果我们放宽中国史的视野,把白村江之战放在更大的区域背景下去讨论——也许可以说,白村江之战是决定东北亚历史走向的一场战争,这样或许会解释出一些新的内容来,更何况,如果中国学者能够运用韩国(朝鲜)、日本的史料,对白村江之战细节的了解,就会更加详细。

第二个例子,是9世纪日本和尚圆仁随遣唐使到中国求法,他写了一部日记体的书《入唐求法巡礼行记》,这部书有很多人研究,研究它的日本人更多,可是为什么我们说哈佛大学教授赖肖尔(Edwin O. Reischauer)的研究特别有意义,他的Ennin's Travels in T'ang China(《圆仁唐代中国之旅》)是一个好的学术书?因为赖肖尔在世界史范围内,做了一个非常好的解释。

他指出,第一,对于全世界尤其是西方世界的人来说,大家都知道《马可·波罗行记》是世界名著,马可·波罗在中国旅行是世界史上最重要的事件之一。可圆仁在中国的旅行比马可·波罗要早4个世纪。而且第二,马可·波罗只不过是一个异域之人跟随蒙古人来中国游历,他根本不可能真正深入地了解中国,因为他既不懂中国话也不懂汉文。可圆仁不一样,他不仅通汉文,用汉文写作,而且他还是一个佛教徒,跟中国文化有密切的联系,所以他对中国的理解要深刻得多。

Ennin's Travels in T'Ang China

Edwin O. Reischauer

The Ronald Press Company,1955-12

更重要的是第三,圆仁亲历了9世纪世界史上罗马帝国和隋唐帝国的衰落期,这对于世界史来说实在太重要了。

尽管后来的蒙古时代也很重要,但是这个时代有一个特别的地方,两大帝国在9世纪上半叶同时发生了对宗教的迫害,圆仁刚好碰到了唐武宗灭佛。在赖肖尔看来,灭佛这件事跟当时唐帝国的衰落是相关的。正是在这个时候,拜占庭帝国发生了利奥三世和利奥五世破坏圣像运动,因为拜占庭帝国在阿拉伯人的威胁下,领土逐渐缩小,原来占有土地的传教士纷纷回到拜占庭帝国,他们拥有大量的财富,又老是干预政治,所以就使得利奥三世和利奥五世采取激烈的手段打击宗教。

这件事也跟东罗马帝国的衰落有很大的关系。而圆仁亲历了那个变动的大时代。赖肖尔的解释,使得对《入唐求法巡礼行记》这本书研究得非常透彻的日本人也大为叹服,他能把这个事情放到那么大的视野里去研究。所以,这样能够有宏大的世界史的视野,又对一个事情做精细的研究,这就是好的学术书。

所以说,什么才是好的学术书?一个时代有一个时代的好的学术书。从学术史的角度讲,你要了解这个时代的学术潮流、学术前沿,然后才能知道什么是这个时代需要的好的学术书。我们经常讲,博士生有一个大问题,就是不会选题,他们就好像套模子似的,老师做什么他也做什么,老师怎么做他也怎么做,其实,选题最重要的就是要判断学术界的潮流,像杨联陞先生讲的那个“行情”,或者像陈寅恪先生讲的“预流”,所以,如果你要看好的学术书,去讲坛、课堂、会场和书店去看看,你就知道什么是好的学术书。

(葛兆光为复旦大学文史研究院及历史系特聘资深教授。本文首发于2021年5月,原标题:葛兆光:什么才是好的学术书?)