内容提要:预测是人类的基本认知活动。作为社会科学预测性研究的重要领域,选举预测是促进政治学理论和方法创新的动力。选举预测不仅限于民调,科学的选举预测可以划分为四类范式:意见聚合范式;模型范式;混合范式;大数据范式。每类范式包含若干种预测方法,不同预测方法在准确性、超前性、解释力、可重复性、中立性和预测成本等评判标准上各具优势,预测方法的选择是基于预测目标和应用场景的综合权衡。目前,选举预测领域呈现多元化、交叉互补、跨学科的发展趋势;其未来发展方向是“理论驱动”与“数据驱动”相结合、微观预测变量与宏观预测变量相结合、预测与解释相结合,以政治科学为基础,通过跨学科合作和前沿技术手段推进预测范式的创新,并在预测实践中不断更新升级。预测性研究与解释性研究可以构成“双螺旋”的共生互补关系,共同致力于增进人类对复杂政治活动的理解和研判,提升政治学研究的科学水平和政策应用价值。

一、引言

预测是人类的基本认知活动 ,是根据既有信息判断和指导下一步战略规划与行动决策的思维和研究过程。科学地预测未来是推进学术探索和发现的不竭动力,也是撬动范式和方法革新的重要支点。作为社会科学预测性研究的重要领域,选举预测是带动政治学理论和方法创新的关键力量。运用科学方法对选举进行精准预测不仅可以指导竞选活动,满足公众对选举结果的好奇心,辅助制定相应的外交策略,同时还可以推进学科研究,提升政治学研究的科学品质和应用价值。

选举预测始于美国,随后发展到预测欧洲各国的选举,近年来对发展中国家的选举预测也方兴未艾 。科学的选举预测不仅包括民调,还包括意见聚合、模型构造、大数据、仿真模拟等不同范式。在西方,选举预测汇聚了一大批跨学科研究力量,形成了相当规模的选举预测市场,获得了大量来自社会和官方的资金支持。《国际预测研究期刊》( International Journal of Forecasting)、《选举研究》(Electoral Studies)等重要学术刊物相继发表一系列选举预测研究成果,2017 年《科学》(Science)期刊专门刊发选举预测的相关前沿研究成果 。相对而言,中国对西方国家选举研究特别是选举预测研究比较匮乏,公众和决策者对选举预测的认知尚停留在专家判断和民意调查阶段。这不仅不利于中国政治科学研究的推进,而且会让中国在相关外交领域陷入被动。

政治学研究是否应该参与预测活动、什么是科学的预测、科学的选举预测怎么做,围绕这几个问题,本文首先将从政治学预测性研究的视角出发,讨论科学预测的界定及其评判标准,据此对现有各类选举预测范式及其具体预测方法进行系统考察,分析各类方法的科学原理、预测效力和相对优劣势;其次,归纳选举预测研究的演进规律、困境局限、前沿领域以及突破方向;最后,本文将讨论政治学预测性研究的学科定位和发展前景,及其如何与传统解释性研究相互助益,共同推进中国政治学学科体系建设。

二、政治学的预测性研究

政治学研究乃至整个社会科学研究是否应该参与预测活动,一直是个充满争议的话题。其争议的内容涉及政治学研究的根本任务、政治事件的可预测性、政治预测的准确性、以及预测的应用途径等方面。

首先,社会科学的研究任务基本可分为解释(explanation)和预测(forecasting)两类。“解释”关注因果关系中的自变量(X)及其影响系数 β 和显著性,试图解释已经发生的事件或结果(Y)的影响因子和致因机制;“预测”则关注因果或相关关系中的输出(Y),旨在根据已经掌握的各类信息和关联结构去研判未来可能出现的结果。长期以来,政治学专注于“向后看”的描述分析、因果识别和假设检验等,聚焦于解释业已发生的政治现象,对“向前看”的科学预测研究缺乏热情和关注,甚至相当排斥。究其原因,一方面,研究者们认为政治学研究的根本任务在于解释而非预测,预测意味着“干预”,破坏了社会科学的“价值中立”;另一方面,预测性研究的科学方法薄弱、难度较大、风险极高。

其次,研究者们对政治事件和行为的可预测性充满质疑。一方面,人类社会是一个动态变化而非静态机械的复杂系统,有着多元交错的影响因素和作用机制,且受到不可观测要素和突发事件的影响,以致很多学者认定人类活动本质上是不可预测的;另一方面,以往预测效果较差,未能预测到诸多重大政治事件的发生,包括苏联解体、“911”恐怖袭击、阿拉伯之春、英国脱欧等“黑天鹅事件”,甚至有统计发现,专家预测活动的准确性跟喝醉的黑猩猩掷飞镖差不多 。2016 年,特朗普当选美国总统,一时间关于选举预测的悲观声音甚嚣尘上。例如,《纽约时报》评论道,“今夜数据死了”、“民调无法从统计上计算出不可预估的和高深莫测的人性细节” 。此外,当前大量凭借个体感知的预测活动不仅因缺乏科学方法而频频出错,而且泛滥化和娱乐化 ,失去了公众信任。

上述质疑和批评提醒政治学者必须对预测性研究保持审慎和谦卑,但这绝不是放弃预测性研究的理由。首先,研判和指导实践是社会科学研究的重要目标,即使描述性研究和因果推断中也带有预测和启发未来的意涵,正如汤普森(Thompson)和德尔(Derr)所言,“好的解释可以预测”,进而验证解释的可靠性 。解释和预测并非是孤立的,更不是对立的,相反可以相互助益、互为补充 。其次,我们应该将错误运用预测方法导致的问题与预测本身的问题区分开来,预测失准说明目前预测方法尚不够科学,需要进一步探索和改进,但不能将“婴儿和洗澡水”一同丢弃。

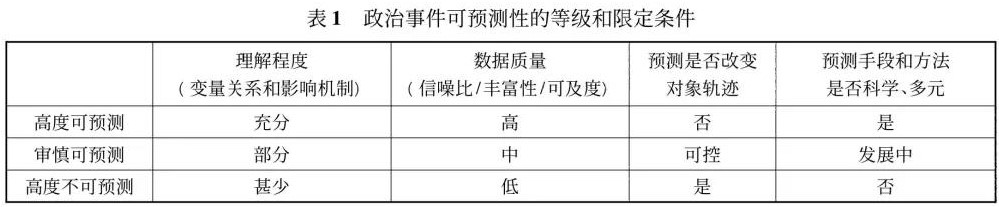

在开展预测性研究之前,需要明确什么可以预测、什么难以预测。海因德曼(Hyndman)和雅典娜梭普洛斯(Athanasopoulos)指出,“可预测性”取决于三个限定条件:第一,我们对产生结果的影响因素理解多少? 第二,目前拥有多少数据? 第三,预测活动是否会改变预测对象的运行轨迹 ? 在此基础上,本文增设“预测手段和方法是否科学多元”作为第四个限定条件。由此将政治事件分为三类:高度可预测、高度不可预测和审慎可预测(参见表 1)。高度可预测的政治事件是我们对其变量关系和影响机制理解充分,数据的体量、质量和可获得度都很高,预测活动不会影响预测对象的运行轨迹,预测的手段和方法科学多元的政治事件。高度不可预测的政治事件则相反,“黑天鹅事件”之所以极难预测是因为其缺少历史数据,研究者对其致因机制知之甚少,同时缺乏科学的预测方法。诸多政治事件介于二者之间,属于“审慎可预测”的范畴,即我们对该类事件有一定的研究积累,并掌握一定量的可靠数据,预测活动之于对象运行轨迹的影响基本可控,同时预测方法处在不断丰富和发展当中。这也是政治学预测性研究应当致力攻克的领域,选举正是属于“审慎可预测”的政治事件范畴。

总之,科学的预测性研究是政治学乃至整个社会科学发展相对滞后的学术领域。目前,无论公众还是学者对该领域尚存在诸多质疑和误解,打消这些疑虑的关键在于发展出更加精准可靠的预测方法。近年来,大数据、人工智能、仿真模拟等方法的兴起为社会科学预测性研究提供了新的可能和契机 。伴随着数据的指数级累积、计算机算法的突破、跨学科研究的兴盛,诸多“向前看”的定量预测方法应运而生,并被运用于政治学、经济学、社会学、国际关系等领域,涵盖选举、族群冲突、革命叛乱、政治风险等政治学议题的研究 。科学预测可以成为政治科学探索和发展的前沿领域。既运用政治学理论、知识和方法指导预测活动,又通过预测驱动、丰富和优化政治学研究,将预测性研究与解释性研究相结合,有望提升政治学的科学水平和应用前景。

三、选举预测的科学方法

选举是西式民主政治的核心事件,熊彼特(Schumpeter)认为“竞争性选举”是民主体制最关键的构成要件 。一国的选举结果不仅将对其国内政治和治理产生重大影响,甚至会波及国际局势。对西式选举的科学预测不仅能够推动政治科学研究,而且可以服务于外交和经贸决策。

选举预测是社会科学预测性研究中历史较为悠久、方法相对成熟的领域。然而近年来,发生于英国脱欧公投、美国总统大选、马来西亚国会选举中的一系列黑天鹅事件让我们重新审视选举预测。同时,选举误判导致相关国家(包括中国)政策应对和外交事务陷入被动局面,使得更新选举预测方法更具必要性和紧迫性。

科学的选举预测怎么做、如何构建选举预测的综合评判体系、当前选举预测方法有哪些、各自的优势和缺陷怎样,选举预测的发展困境、前沿领域和突破方向为何,这些问题都呼唤政治学研究的学理探索。“预测已死”严重夸大了选举预测遇到的困难和瓶颈 ,预测困难或失准并不是我们放弃探索预测的理由,而是我们推动科学预测方法创新的契机。