难得儒者知天下——侧写朝贡圈

万历二十一年(一五九三),大明、朝鲜和日本在半岛上的喋血之战已经打了一年。 一个叫作史世用的大明间谍,在这一年四月,以福建同安商人身份,先到了内浦(うちうら,今日本静冈县沼津市),然后到关白丰臣秀吉所在的名护屋(今佐贺县)一带活动,陪同他的是福建商船船主许豫。他们不仅“观其山川形势,探其动静起居”,而且还和好些个日本官员打了交道。这个据说“貌颇魁梧,才亦倜傥”的中国人,很快引起日本方面的警觉,加上有“奸人泄机”,于是在九月的一天,日本大隅州(今鹿儿岛雾岛市)正兴寺的僧人玄龙就来询问许豫:“船主得非大明国福建州差来密探我国动静之官耶?”

日本佐贺县立名护屋城博物馆藏桃山—江户期间的丰成秀吉画像(图片来源:bunka.nii.ac.jp)

没想到机关泄露,许豫只好顾而言他地搪塞了一番,之后急忙驾船逃跑,不料“中途遇风打转”,又回到日本。这下子没有办法,只好硬起头皮面对。可是也很奇怪,日本方面虽然明知这是来打听虚实的大明间谍,却没有为难他们。十一月,他们再度和日本的官员与僧人见了面。这时候,大概日本也正在和大明谈判,于是,便把许豫和史世用的船只放回,还发还了许豫原来购买的硫黄二百余担,并请他们带了“文书一封、旗刀二事”,让他们回去交给福建地方长官。 第二年的正月,已经是公元一五九四年初,他们终于回到了福建,把日本委托携带的东西,交给了当时担任福建巡抚的许孚远(一五三五至一六〇四)。

壹

许孚远是个有名的儒者,很多人都注意到他是湛若水(一四六六至一五六〇)的再传弟子,又是刘宗周(一五七八至一六四五)的老师,无论老师还是学生都赫赫有名,所以,尽管他自己在历史上没那么显赫,但也算是个“大儒”。他兼采朱熹和王阳明,以理学对心学纠偏,特别讨厌“援良知以入佛者”,算是很虔诚正宗的儒者。特别难得的是他不冬烘,对《史记》有研究,给杨慎词集写过序,算是文史兼通的人。不过,我觉得更值得注意的,是他虽然素习儒业,却绝不只寻章摘句,问天理,究人心,倒是颇通战略,有宏大视野,特别对东海南海的关注和了解,迥出一般儒者之上。所以,他不只是旁人口中所说的“真正好人”,用现在的话说,还是个有“国际眼光”的通人。

许孚远像

万历二十年(一五九二),他离开广东,“擢右佥都御史,巡抚福建”。这正是“壬辰之役”最吃紧的时候。这一年,野心勃勃的丰臣秀吉想“一超直入大明国”,成为东部亚洲的霸主,于是用假道灭虢的策略,在朝鲜挑起战火。战火初起,朝鲜在陆地上节节败退,尽管李舜臣在海上也曾获胜,但终于还是要靠明朝派军队,跨过鸭绿江,直接面对日本。于是,在朝鲜半岛,就像九百年前决定东亚历史的“白村江之战”一样,东亚的大明、日本和朝鲜展开了一场史称“壬辰之役”的殊死大战。战争从壬辰打到癸未,从南边打到北边,双方各有胜负。到了万历二十一年四月,明朝派遣使者和日本谈判,战争暂时处于僵持状态。 就在这个四月里,许孚远得到兵部尚书石星的指令,便派遣史世用,乘坐福建同安的商船赴日本,侦察日本的情况。

贰

万历时代,原本是困扰大明王朝的倭患渐渐消停之际。由于倭患,大明知识界对日本的了解开始越来越多,比如薛俊的《日本考略》、胡宗宪支持下由郑若曾修纂的《筹海图编》、侯继高的《全浙兵制考》、郭光复的《倭情考略》等,都记载了不少日本的情况,日本的轮廓和细部,中国人逐渐不再依赖《三国志 ·魏书》《宋史 ·日本传》等陈陈相因的旧记载,从朦朦胧胧渐渐变得清晰细致,对东海对面这个岛国,终于不再是雾里看花。这当然一方面和防备海上倭寇的军事策略有关,一方面和海上明日贸易有关。大概第一部中国人实地踏查日本归来后的记述著作,也就是郑舜功(一五二二至一五六六)的《日本一鉴》,就是那个时代的作品。这位皖南人郑舜功曾经作为使者,两次到访过日本,分别是嘉靖八年(一五二九)和三十五年(一五五六)。

明嘉靖四十年(1561),明朝驻防东南沿海的最高将领胡宗宪主持、地理学家郑若曾编纂的《筹海图编》一书标明了明朝海防管辖的沿海岛屿,其中卷一之《福建沿海山沙图》明确将钓鱼岛、黄尾屿、赤尾屿等岛屿编入其中,表明这些岛屿在明朝就已经纳入中国海防管辖范围之内(图片来源:diaoyudao.org.cn)

在许孚远派间谍深入日本侦察敌情的时候,大明朝廷上下关于日本的一般常识已经相对比较丰富。不过,由于当时正值明、朝、日激战之时,许孚远派史世用去侦察的主要意图,当然还是搜集日本的政治动向和军事情报,作为明朝朝廷朝鲜问题的对策参考。派往日本的大明间谍包括史世用等,在万历二十二年(一五九四)正月回到福建后,除了报告日本一般情况,例如丰臣秀吉本人的身世年岁,日本本部分为六十六国,长崎、鹿儿岛与海外贸易船只,壬辰之役中俘虏的朝鲜人被日本使用,等等,他们带回来更重要的情报,还是有关战争的动向。综合了船主许豫以及张一学、张一治等人的报告,这一年的五月六日,许孚远向朝廷禀报如下几点:第一,丰臣秀吉仍然在准备战争,他命令各地新造千余艘船只,“大船长九丈,阔三丈,用橹八十支”,而各个日本将领也都在等待和谈不成,以便再次“乱入大明”;第二,要警惕佛郎机(明代对西班牙、葡萄牙的混称)人暗中帮助日本,因为每年都有广东香山澳等地的佛郎机船赴日本长崎贸易,他们回来的时候往往会携带倭人,“假作佛郎机番人”潜入广州等地;第三,要防止广东香山澳的船只,把乌铅运入日本,因为日本不产火绳枪用的乌铅,只产硫黄黄硝;同时也要积极争取广东、福建和浙江长居日本的华裔,他们“多有归国立功之志”,可以为大明打探倭情。总之,根据他们的判断,丰臣秀吉既“有奸雄之智”,又有“窥中国之心”,不仅造船数以千计,在各州征兵以数十万计,“皆曩时所未有,日夜图度,思得一逞”,大明朝廷应当早做准备,千万不要相信日本的所谓“封贡”之说,也不要相信沈惟敬之流所谓“和谈”,那只不过是“侥幸苟且之谋”。 三年以后(一五九七),丰臣秀吉果然再一次大举入侵朝鲜,证明这些大明间谍带回来的情报大体准确。

叁

其实,发生在朝鲜半岛上的这场战争,既可以看成东亚的区域冲突,也可以视为波及世界的一场大战。我最近一直强调,环东海南海海域,东北亚和东南亚之间,并没有一道鸿沟,往往是钟鸣磬应,就像中国老话所说的,“城门失火,殃及池鱼”。东北亚的帝国争霸风波,照样也殃及了东南亚,甚至遥远的欧洲。之所以这么说,不只是明朝军队里面有各国人,如“暹罗、都蛮、小西天竺、六番得、楞国、苗子、西番、三塞、缅国、播州、镗钯等”,也不只是很多人注意到的日本和大明军队,都同样使用了来自西洋的火器,甚至也不只是刚刚并吞了真腊的暹罗,跃跃欲试要加入这场战争。事实上,与大明和日本两方都有密切海上贸易的琉球、东南亚诸国,以及十六世纪陆续来到东部亚洲海域的欧洲殖民者,也因为丰臣秀吉“威胁琉球、吕宋、暹罗、佛郎机,皆使奉贡”,不得不被动地卷入浓云密布的硝烟之中。

壬辰之役

许孚远这个儒者很有眼光。他不仅看到东海上日本的情况,也注意了南海上吕宋岛的动向。明代泉州人张燮在《东西洋考》中记载,万历二十一年,就在史世用、许豫等人出国之后不久,许孚远又派了另外一批间谍去吕宋,也就是现在的菲律宾马尼拉,会见当时的西班牙总督,侧面打听日本的情报。恰巧当时有一批华人,不堪欧洲殖民者的迫害,杀死了当时马尼拉的西班牙老总督戈麦斯·佩雷斯·达斯马里尼亚斯(Gómez Pérez Dasmari.as,1519-1593),然后取道交趾回国。而继任的新总督,也就是《东西洋考》中记载的郎·雷氏·敝里系·痨是猫吝爷氏(今译路易斯·佩雷斯·达斯马里尼亚斯,Don Luis Pérez Dasmari.as,1567-1603),就是老总督的儿子。为了抓捕杀死其父的华裔罪犯郭惟太等人,他表示愿意和大明合作,希望大明把逃回国内的罪犯正法,而这时许孚远正好要通过马尼拉了解日本丰臣秀吉的动向。 为什么要从吕宋打听日本动向?这是因为十六世纪以来,日本与吕宋之间贸易关系相当密切。按照许孚远的设想,大明最好开放中国与暹罗、吕宋通商,这样,“诸国之情,常联属于我,而日本之势自孤,日本动静虚实,亦因吾民往来诸国,侦得其情”。这时一心希望与大明合作的路易斯,确实也曾给中国官方送去书信,其中特别表示“日本近虽称兵入境,然彼国有征伐之兵,敝国有备御之固。况日本熟知敝国士卒精壮,遇敌无不争锋,何足以惧”,等于承诺了他站在大明一边。《明神宗实录》记载:“福建巡抚许孚远奏,吕宋酋长之子讼我奸民之隶其部,而袭杀其父夺其宝逃者。兵部复议,将获犯正法,厚遣酋使,以坚内向之心,且藉侦日本夷情。诏可。”从“坚内向之心,且藉侦日本夷情”这一句可以看到,明廷接受了许孚远的建议。从这件事情上,你不仅可以看到这场战争中,整个东部亚洲的大明、朝鲜、日本、吕宋以及西班牙殖民者之间的复杂关系,也可以看到许孚远设计的“围魏救赵”“远交近攻”策略的成效。 许孚远是儒者,但不是一个鼠目寸光的儒者。

版画:西班牙殖民者在吕宋屠杀华人

肆

除了日本和吕宋,许孚远也注意到琉球。 众所周知,独立的古琉球战略位置相当重要。从明代初期起,琉球就进入了大明为中心的政治圈和贸易圈。在政治上,洪武五年(一三七二)十二月,杨载作为使者赴琉球中山国,带去明太祖的诏书,两年后(一三七四),中山国王尚察度的弟弟尚泰期来到中国进贡,并且接受了朱元璋授给的《大统历》,过去的传统是,用了大明的历法就算承认了大明的宗主国地位,就算正式进入明朝的朝贡圈。在经济上,洪武十六年(一三八三)开始“始给暹罗(勘合),以后兼及诸国,每国勘合二百道”,琉球也在其中。在郑和下西洋即十五世纪二十年代之后,东北亚的大明、朝鲜、日本,以及东南亚的暹罗、爪哇、吕宋、满剌加、三佛齐等,官方勘合贸易加上民间海上贸易,以琉球为轴心,经由海上商船往来,形成了一个环南海东海的贸易圈。 在一六〇九年被萨摩入侵之前,琉球和大明的关系始终相当密切,这当然和琉球通过与中国的贸易大获其利有关。由于明初有“片板不准下海”的禁令,使得十五世纪以后,琉球成了联结东南亚与东北亚海域的中心。明朝当然很重视琉球,倒并不是因为需要琉球进贡的马匹,其实,主要是通过朝贡贸易拉住东海上的小兄弟,作为牵制日本的砝码,当然,琉球也很需要大明,不光是需要明朝的“瓷器、铁釜”,也需要大明牵制日本。所以在整个明朝的二百七十余年中,明朝曾向琉球派过三十四次使节,其中包括十六次册封使。而琉球到明朝中国进贡次数达一百七十一次,排在第一位,甚至比山水相连的安南(八十九次),还几乎多出一倍。 这样一个位于中日之间,左可以联络东南亚,右可以控扼东北亚的海上王国,在许孚远看来,当然是大明对日战略的一枚重要棋子。就在壬辰之役的前一年,琉球国王尚永突然去世,大明朝廷觉得日本越来越强悍,“方侵噬邻境”,担心琉球权力真空,就建议必须让尚永的儿子尚宁赶快向大明 “速请袭封,用资镇压 ”。到了万历二十三年(一五九五),朝鲜半岛上大明与日本僵持,战火将停未停之际,许孚远感到“倭氛未息”,就向朝廷建议,按照嘉靖年间郑晓(一四九九至一五六六)“领封”旧例,一面由朝廷官员带着皇帝册封敕命到福建,一面通知琉球的使者来领回,或者同时派一个精通海上事务的官员随同前往。

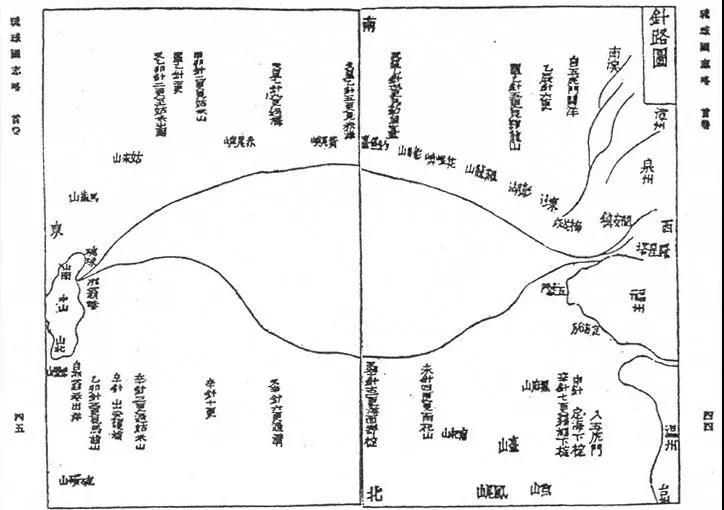

周煌《琉球国志略》绘福州至琉球间往还针路:上航线从福州至琉球,下航线从琉球至福州(图片来源:chiculture.org.hk)

这显然是斩断日本右臂,从侧面牵制丰臣秀吉的策略。

伍

担任福建巡抚,对于曾经给朝廷打报告申请退休的儒者许孚远来说,不仅要在沿海前线应付明、日之间的战争,同时也要面对复杂的地方事务,这不是一件容易的差事。 可是许孚远很清楚。万历二十年到任之后,就敏锐地看到闽南的生计困境。他给朝廷的报告中说,漳州龙溪、海澄等县,“地临滨海,半系斥卤之区,多赖海市为业”。隆庆年间,明朝曾开放海禁,“题准通行,许贩东西诸番”,很多漳州人到吕宋等地“以彼为市,父兄久住,子弟往返”,使得这个地方不仅“民生安乐”而且税收增加,“漳南兵食藉以充裕”。但是,历来主要关心政治稳定的大明朝廷,对开放总是心存疑惑,东南海上之路总是半开半关。因为他们担心,海商会勾引外夷来捣乱,于是动辄又实行海禁,不许船只往来。可这些靠海吃饭的漳州人,“一旦舟楫不通,归身无所”,朝廷政策就等于为渊驱鱼,为丛驱雀。许孚远警告说,如果实行闭关锁国,等于“弃众庶以资外夷。即如(漳州人)怀土之思既切,又焉保其不勾引而入寇也”。 放在今天来看,这个儒者还真是开放派,也是改革家。他绝不同意为“防一日本,而并弃诸国,绝商贾之利,启寇盗之端”。为了漳州一带的生计,他向朝廷提议开放市舶,“易私贩而为公贩”,除了不许和战争状态中的日本贸易,不许买卖硝黄铜铁等违禁之物以外,彻底开放“东西两洋”的贸易。他觉得,这不仅仅是刺激这一带的经济,而且也是争取南海各国对大明友好,孤立日本的良策。现在回头看,他的想法很有道理,只是这样呼吁改革开放,毫无疑问也要冒一些政治风险。

《塞尔登地图》(这是17世纪初中国商人绘制的,以东海南海为中心的地图,现藏牛津博德利图书馆,参见卜正民著作,这幅地图涵盖了日本、朝鲜、中国东部、安南、菲律宾甚至今印尼广大区域)

为什么?因为朝廷未必愿意开放。了解明史的学者都知道,就在八十年前的正德九年(一五一四),有一个叫作陈伯献的广东官员,就曾经举报他的上司吴廷举。举报信说:“岭南诸货出于满剌加、暹罗、爪哇诸夷,计其产,不过胡椒、苏木、象牙、玳瑁之类,非若布帛、菽粟,民生一日不可缺者。近许官府抽分,公为贸易,遂使奸民数千驾造巨舶,私置兵器,纵横海上,勾引诸夷,为地方害,宜亟杜绝。”令人悲哀的是,这种“勾引诸夷”的危言耸听,总是得到恐惧混乱的朝廷支持,因为他们觉得,开放会导致“番舶不绝于海澳,蛮夷杂沓于州城。法防既疏,道路益熟,此佛郎机所以乘机而突至也”。朝廷虽然允许官方朝贡贸易,但并不支持地方开放口岸,除了要垄断贸易带来的利益,更要防止民众私自进行贸易,杜绝外夷的乘机进入。 遗憾的是,大明王朝很快风雨飘摇,最终寿归正寝。就算是大明王朝仍然延续,君臣上下也未必意识得到开放的意义,相反,他们倒可能感觉到对外开放对王朝的威胁。

陆

这里的大背景,实质上既是两种国际秩序的深刻冲突,也是东部亚洲所谓朝贡秩序的渐次崩坏。

荷兰人林旭登(Jan Huyghen van Linschoten)在1595年出版的《葡属印度水路志》(O Itinerário, Viagem ou Navegação para as Índias Orientais ou Portuguesas)中绘画的中国人(图片来源:chiculture.org.hk)

十六世纪七十年代,菲律宾群岛成为西班牙的殖民地,西班牙殖民者的国际观念同样霸道蛮横,但完全不同于大明王朝的朝贡秩序,那个时代,它依照托尔德西里亚斯(Tordesillas)协约处理世界事务。在他们看来,西班牙绝非中国话语体系下的“外夷”,也不认同中国的天朝地位,更不承认吕宋的朝贡国身份,相反,大明才是有待改造的异教徒国家。然而,在大明君臣看来,“率土之滨,莫非王臣”,这些外来的野蛮人,应当匍匐在大明皇帝脚下,也接受朝贡的规矩。因而,大明朝廷与西班牙殖民者之间,肯定会发生两种秩序和两种制度的冲突。 许孚远没有看到后来的冲突,很快他就卸任福建巡抚,辗转在几处短暂任职之后,由于老病致仕,很快就在家乡去世。就在他去世的前一年,也就是万历三十一年(一六〇三),丰臣秀吉引发的东亚危机已经终结,东北亚暂时平静。日本的新关白德川家康,在忙于日本自己的整顿和善后,朝鲜国王则忙于收拾战后朝鲜的那堆烂摊子,大明王朝也急于重整河山解决财政困境。这时有妄人张嶷上疏忽悠皇帝,说吕宋的机易山“金豆自生”,如果“遣人采取之,可得巨万”。有人觉得就应当让东南亚藩属国采金,来补充财政,于是派了使团远赴吕宋。前往吕宋的明朝使团仪仗整齐,俨然上国钦差巡视海外属国的模样,抵达马尼拉后更是摆出全部仪仗招摇过市。可是,当他们以朝贡体系惯例来处理已是殖民地的吕宋问题,特别是试图公然抓捕、审讯和羁押当地华人的时候,西班牙人的最高法院就判决,禁止中国使者的行为,指出他们无权在这里胡作非为。显然这时,东部亚洲朝贡圈的国际秩序,就面临着另一种来自欧洲的国际秩序的巨大威胁。 而琉球呢?在许孚远去世之后两年(一六〇六),明朝曾派遣册封使夏子阳、王士祯赴琉球,带去万历皇帝的诏书,“封尔为琉球中山国王,并赐尔及妃冠服綵币等物”,据记载,使臣还带去了纱帽、金厢犀束带、常服罗、大红织金胸背麒麟圆领等一大堆礼物,希望通过皇帝的册封和恩赐,争取琉球仍维持朝贡国身份。但是,仅仅三年后的一六〇九年,日本的萨摩藩就以桦山久高为将军,率三千军人于一六〇九年三月四日经由奄美大岛、德之岛进入冲绳,把国王尚宁、王弟尚宏作为人质掳到日本,迫使琉球服从日本。尽管后来琉球还表面维持着大明朝贡国的身份,通过朝贡获取利益,但实际上与中国渐行渐远。最终琉球成为中国与日本两属之国,象征着原本朝贡国就不多的大明朝贡圈,逐渐出现了分崩离析的趋势。

日本绘师狩野内膳的《南蛮人渡来图》(南蛮屏风),描述葡萄牙商船在16、17世纪抵达日本港口贸易的盛况,日本人称之为“南蛮贸易”(图片来源:chiculture.org.hk)

可能更让人焦虑的是,大明首都的东北方,传来了北虏也就是满洲女真崛起的消息。从后见之明看,这是比南倭更大的威胁。只是这个时候,许孚远已经去世,他没有看到苦心经营东部亚洲合纵连横,它的最终结局,竟然是四十年后的明清交替。

(作者为复旦大学文史研究院及历史系特聘资深教授。文中图片未标明出处者均由作者提供)